底びき網で獲られた魚介類は持続可能なのでしょうか? この漁法についてと、底びき網が海に及ぼす影響を軽減する方法について詳しく見てみましょう。

底びき網とは

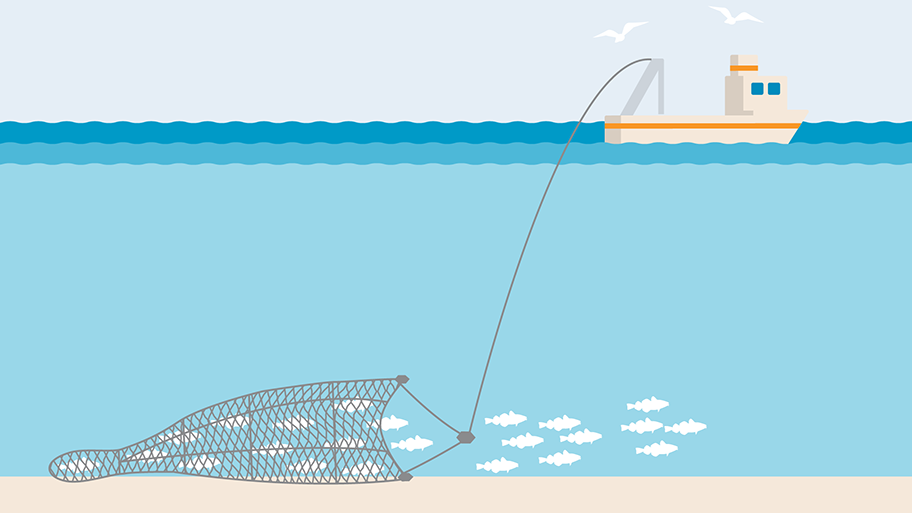

底びき網は、ひき網を使って海底や海底近くに生息する魚などの海洋生物を獲る漁法です。

底びき網に使われる漁具は複数ありますが、いずれも袋状の網を使用します。これらの網を1隻もしくは2隻の漁船で牽引して魚を獲りますが、網口は開口板や金属製の枠で開けたまま固定されます。このような装置は海底に接触することが少なくありません。

底びき網ではどのような魚が獲られているか

一般的に食べられている魚の多くは、底びき網で獲ることができます。マダラやハドック、ホキ、ヘイクなどの白身魚や、オヒョウ、ヒラメ、カレイなどの魚に加えて、エビやイカも底びき網で獲ることができます。

なぜ底びき網が使われるのか

底びき網は、海底に生息する魚介類を大量に、効率よく漁獲する漁法であり、増え続ける世界人口を支えるために欠かせないものです。毎年、天然魚介類の4分の1が底びき網によって漁獲されています。水産物は栄養価が高く、世界の30億人以上の人々にとって、タンパク質やオメガ3脂肪酸、鉄分、ビタミンB12などの栄養素の主な供給源となっています。

ニュージーランドの底びき網漁業で獲られたホキ

底びき網は環境に影響を及ぼすか

底びき網は海底に接触するため、漁業が適切に管理されなければ、海底に生息する海洋生物や生息域にダメージを与える可能性があります。

海底の環境は海域によって異なるため、底びき網による影響は、遭遇する生息域と生物種によって変わります。サンゴやウミエラのように繊細で、寿命が長い、または成長が遅い種を含む生息域は特に脆弱であり回復できなくなる可能性があるため、底びき網漁業は控えなければなりません。

一方で、荒波や嵐によるかく乱に定期的にさらされる浅瀬の砂質または泥質の海底など、回復力のある生息域もあります。

底びき網漁業で使用される網は特定の魚種を狙って漁獲することが難しい場合があります。多くの不必要な漁獲や混獲との関連が指摘されており、非対象種や幼魚、未成魚の偶発的な漁獲にもつながります。こうした影響を適切に管理し、魚種の選択性を改善するために漁具を工夫するなど、環境への影響を軽減することが大切です。

底びき網による海底への影響は軽減できるか

生息域の被害は、より感受性の高い生息域での底びき網漁業を避けることで防ぐことができます。

脆弱な海洋生態系の特定と生息域調査によって、感受性の高い生息域と種を含む海域を明らかにし、漁業の操業区域と重なる海域を、船舶監視システム(VMS)と追跡データを使って特定することができます。これにより、漁業はこうした海域を回避し、生息域のかく乱や海洋生物との遭遇による影響を最小限に抑える漁業慣行に適応することができます。

より感受性の高い生息域を含む海域については、全面的に禁漁にすることもあります。禁漁区は、政府または地域漁業管理機関によって導入されることが多いですが、漁業が自主的に禁漁区を設けることもあります。例えば、スコットランドの底びき網漁船団は、脆弱なウミエラが発見された際、その海域が海洋保護区に指定されるのを待たずに、即座にその海域での操業を自主的に控えることにしました。

底びき網漁がまだ行われていない海域を、底びき網漁から保護することもできます。南アフリカのヘイク底びき網漁業は、2007年に自主的に操業範囲を広げることを「凍結」し、既に底びき網漁業が行われている海域でのみ操業することにしました。現在は、この境界を守って操業することが、漁業免許を取得する条件となっています。

使用する漁具や操業方法を改善することによって生息域に及ぼす影響を軽減することもできます。例えば、漁具の重さや大きさを制限したり、漁具と海底の接触面を減らすために、底びき網を牽引するロープの両側にゴム製の円盤やボールを取り付けたりすることもできます。

-copy-912.tmb-large1920.jpg?Status=Master&Culture=ja&sfvrsn=3fcb470d_1)

オーストラリア、ホッコクアカエビ漁業のウミガメ脱出装置

どのようにして底びき網による混獲を軽減できるか

多くの漁業では、混獲を軽減するために漁具を改良しています。どの生き物を混獲するリスクがあり、どうすればそれらの生物を避けることができるのかを理解することが重要です。

混獲防除装置は、大型の種や対象外の種を底びき網から逃すのに有効な方法です。カナダのスコシア大陸棚でのホッコクアカエビ底びき網漁業など、多くの冷水性エビ漁業は、底びき網に格子状の脱出装置(Nordmore Grate)を取り付けることで、マダラやハドックといった底魚の不要な漁獲を削減してきました。これは、魚が袋状の網の奥に入るのを防いで、網の上にある脱出用開口部へと誘導するもので、小型のエビは網を通り抜けることができます。

オーストラリアのホッコクアカエビ漁業でも、脱出装置を導入した後、ウミガメの混獲がほぼなくなりました。この漁業では、ノコギリエイの混獲がいつどのように起きているのかを把握して、これを削減する新たな方法を見つけるために調査も行っています。

アブロホス諸島中西部のホタテガイ底びき網漁業も、混獲防除装置を用いてウミガメやエイ、その他の大型海洋生物の捕獲を最小限に抑えています。さらに、この漁業は西オーストラリア州第一次産業・地域開発省と協力して、混獲種の調査とデータ収集を行っています。

底びき網漁業は持続可能な漁業になれるか

底びき網漁業は、第三者機関による審査によりMSC漁業認証規格の要求事項を満たしていると認められれば、 持続可能な漁業として認証されます。

MSC認証を取得した底びき網漁業は、海底生息域や生物多様性に対して、深刻または不可逆的な被害を与えていないことを実証しています。

審査では、漁業が遭遇する生息域と漁業活動による影響について把握していることを示す証拠を提出しなければなりません。これには、異なる生息域と操業区域が重複する海域を特定するための海底調査および脆弱な海洋生態系の特定が含まれます。

漁業は、感受性の高い生息域が発見された海域での底びき網の使用を避けるべきであり、そのような生息域に影響を及ぼす可能性がある場合には、効果的な予防措置が講じられていることを実証しなければなりません。

漁業はまた、絶滅危惧種・保護種、そして認証適用範囲外の種(鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類)への影響が適切に管理されていて、最小限に抑えられていることを示す定量的証拠を提出しなければなりません。また、漁具の紛失を防ぐとともに、紛失した場合に漁具が海洋環境に与える影響を軽減するための措置を講じなければなりません。

MSC認証は、どのようにして持続可能性をさらに高めていくか

MSC漁業認証は、底びき網漁業が海洋環境に及ぼす影響を軽減する誘因となっています。MSC漁業認証規格を満たすためには、多くの漁業が改善を行う必要があり、認証を取得した後も継続的な改善が求められます。

2017年以降、MSC認証取得漁業は底びき網が生息域や生態系に及ぼす影響と、その軽減方法に対する理解を深めるために、海底調査を実施し、脆弱な海洋生態系を避けるための特定などをはじめ、123の改善措置を実施しました。また、混獲を削減するための漁具の改良など、絶滅危惧種・保護種への影響を軽減するために90以上の改善措置を行いました。

MSCについてもっと詳しく

MSCがわかるリーフレット

MSC「海のエコラベル」やMSCの取り組みをわかりやすく紹介したリーフレットをダウンロードいただけます。

持続可能な漁業とは?

海に十分な水産資源を残し、生息域や生態系への影響を最小限に抑えながら漁獲を行っている漁業が持続可能な漁業です。持続可能な漁業を行うためには、漁業が適切に管理されていなければなりません。

日本のMSC認証漁業

MSC漁業認証を取得した日本の漁業一覧です。MSCの厳格な認証規格に適合した、水産資源と環境に配慮し適切に管理された持続可能な漁業であることが認められています。