Der MSC appelliert an die Fischereinationen im Nordatlantik, den politischen Stillstand zu beenden und sich auf eine dauerhafte Quotenaufteilung für Atlanto-Skandischen Hering, Blauem Wittling und Makrele zu einigen. Diese Bestände zählen traditionell zu den größten und wirtschaftlich wichtigsten Fischbeständen Europas - befinden sich aber seit Jahren in einem besorgniserregenden Abwärtstrend.

Hering und Makrele im Nordostatlantik droht Zusammenbruch

Der Makrelenbestand ist seit 2015 von 7,26 Millionen Tonnen auf heute 2,8 Millionen Tonnen gesunken und liegt damit nur noch knapp über der kritischen Bestandsgröße, ab der die langfristige Gesundheit eines Bestand gefährdet ist. Der Bestand des atlanto-skandischen Herings ist seit 2008 von 6,9 Millionen Tonnen auf 3,1 Millionen Tonnen geschrumpft und fiel in diesem Jahr sogar unter diese kritische Gefährdungsschwelle! Dieser Bestand brach bereits in den späten 1960er Jahren aufgrund von Überfischung zusammen und konnte sich erst nach 20 Jahren wieder erholen.

Regierungen geben seit Jahren Fangquoten aus, die die wissenschaftliche Empfehlung übersteigen

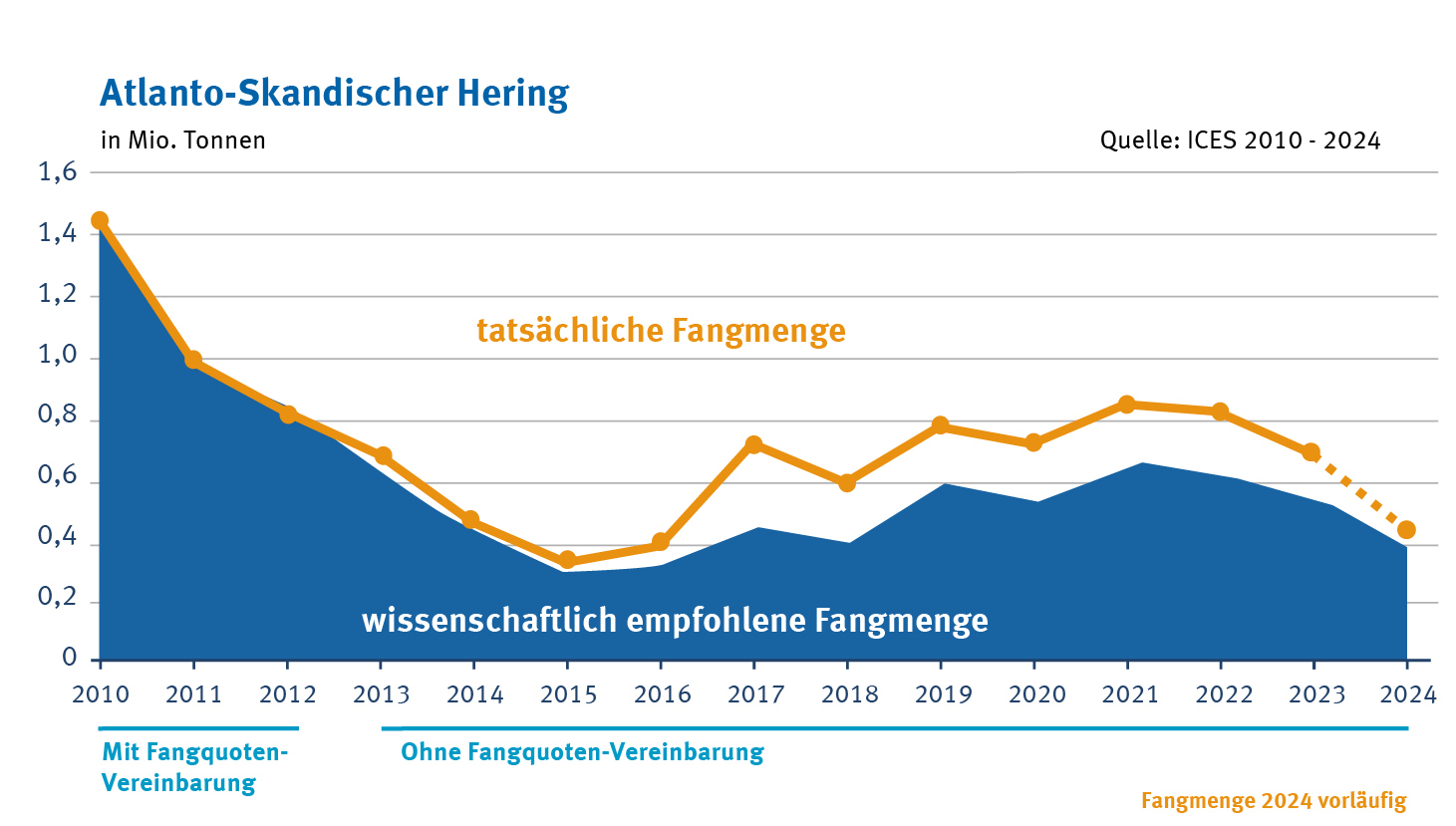

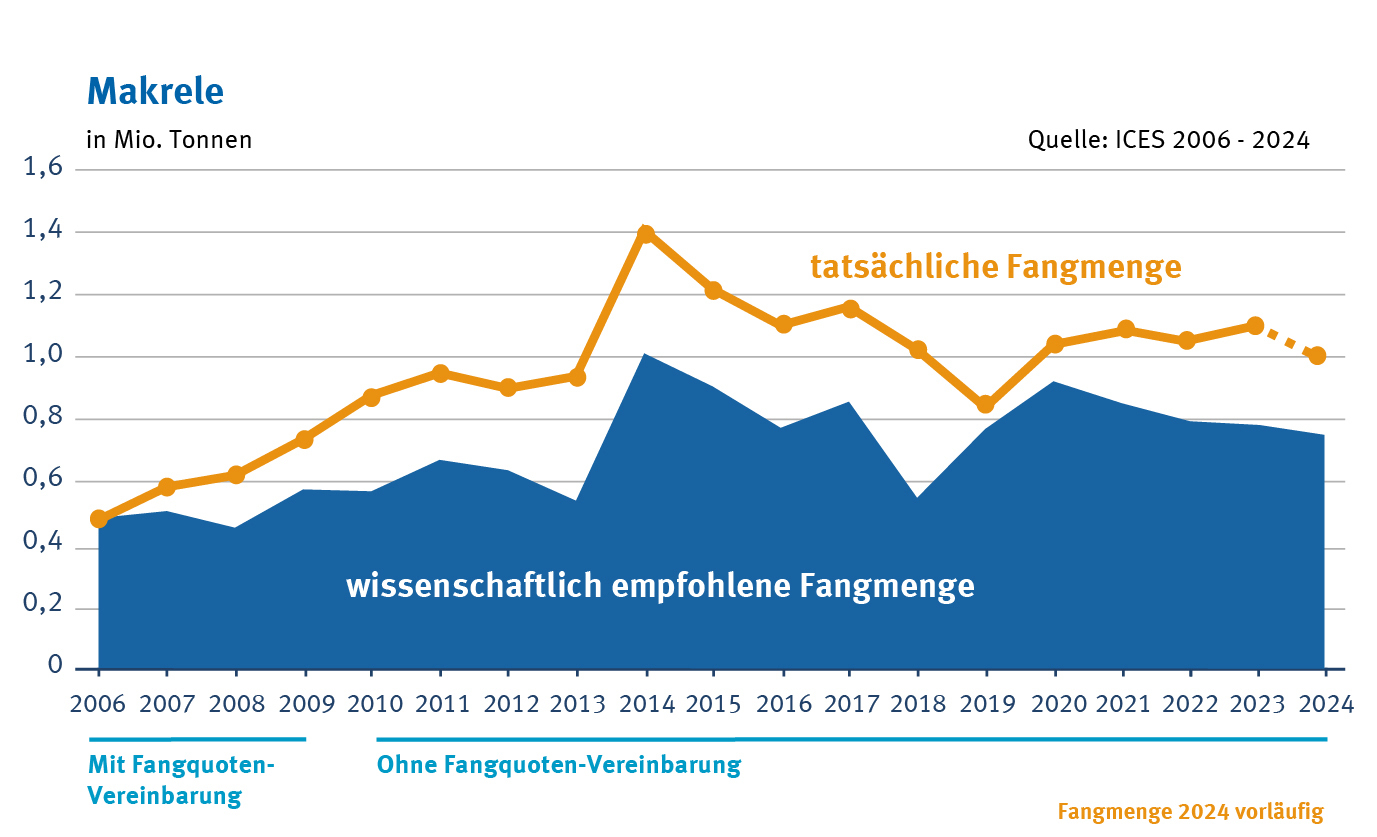

Zwar einigen sich die Fangnationen regelmäßig auf eine zulässige Gesamtfangmenge (TAC), die den wissenschaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) entspricht - doch sind sie anschließend nicht in der Lage, sich auch darauf zu einigen, wie diese Gesamtfangmenge untereinander aufteilen wollen. So legt jedes Land für sich seine eigene Fangquote fest - mit der Konsequenz, dass die Länder in Summe dieser einzelnen Fangquoten weit über der wissenschaftlich empfohlenen Gesamtmenge liegen.

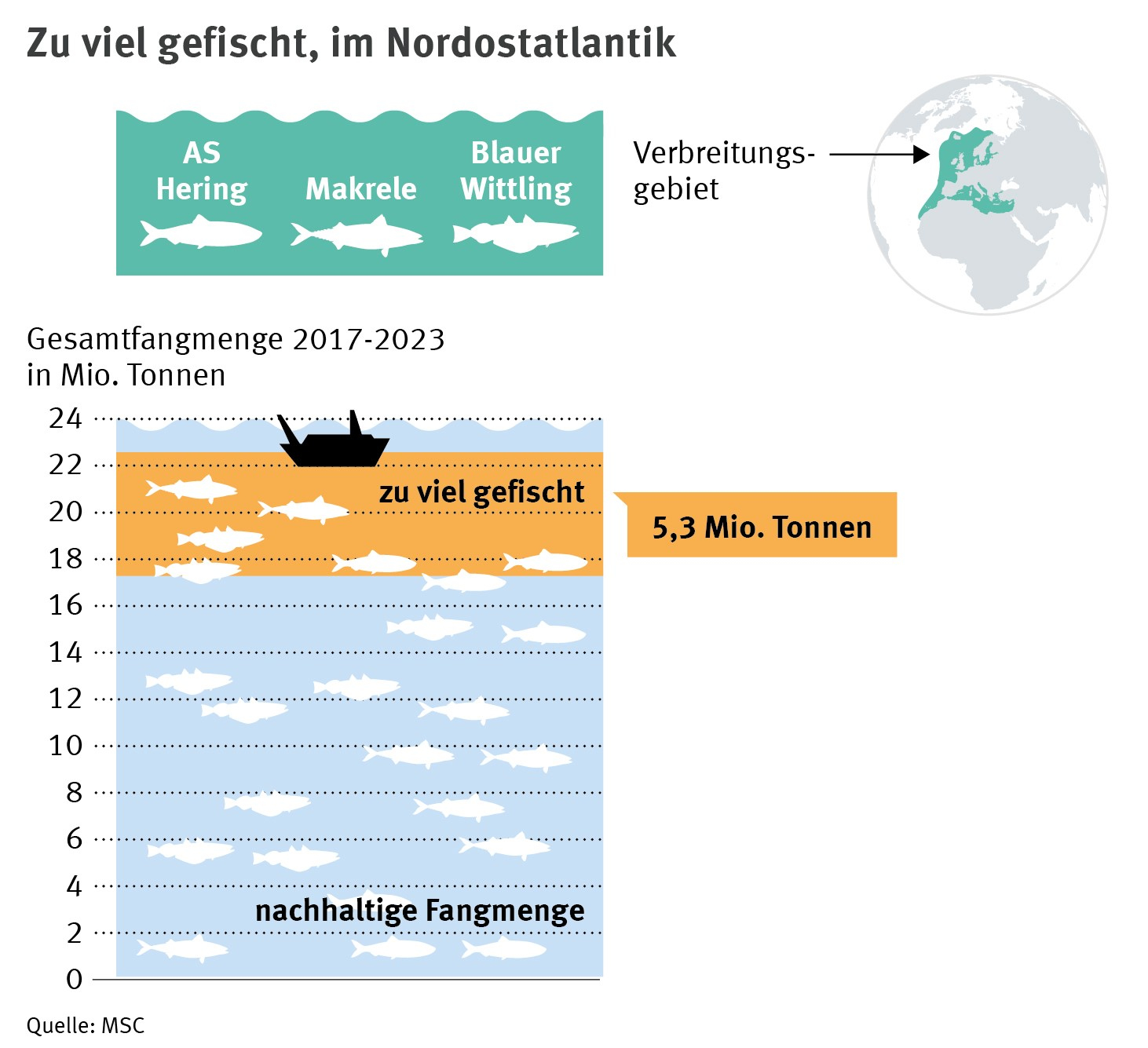

Allein in den letzten sieben Jahren haben im Nordostatlantik die Fänge von atlanto-skandischem Hering, Makrele und Blauem Wittling die wissenschaftliche Empfehlung um 5,3 Millionen Tonnen überschritten - Fisch, der bei Befolgung der wissenschaftlichen Empfehlungen im Meer hätte bleiben müssen.1

Überfischung der drei großen Schwarmfischbestände im Nordostatlantik

Nach einer Analyse des Marine Stewardship Council haben die Herings-Fänge die vom ICES empfohlenen Mengen in den letzten Jahren stets signifikant überschritten, zuletzt lagen sie um ein Drittel über der wissenschaftlichen Empfehlung (33%).

Für Makrele lag die Fangmenge zuletzt um 35% höher als empfohlen.

Für Blauen Wittling war die Fangmenge zuletzt 23% höher als empfohlen.

Entzug des MSC-Siegels

Vorausschauendes Bestandsmanagement, wissenschaftlich fundierte Fangquoten und die Zusammenarbeit aller Fangnationen sind wichtige Bestandteile eines nachhaltigen Fischereimanagements. Letzteres ist eine der zentralen Anforderungen des MSC-Umweltstandards.

Das Fehlen von ökologisch tragfähigen Quotenvereinbarungen hat deshalb dazu geführt, dass alle Fischereien auf Makrele, antlanto-skandischen Hering und Blauen Wittling im Nordostatlantik ihr MSC-Zertifikat verloren haben.

Die intensiven Bemühungen der FischerInnen um verantwortungsvollen Fischfang sind in diesem Fall vergebens, denn ohne ein effektives überregionales Fischereimanagement können Fischereien nicht nachhaltig sein. Solange die Regierungen keine Einigung in Bezug auf die Fangquotenverteilung erzielen und eine langfristig nachhaltige Bewirtschaftung der Bestände möglich machen, bleiben die MSC-Suspendierungen bestehen.

“Nur wenn wissenschaftliche Empfehlungen ernst genommen und nachhaltige Fangquoten festgelegt werden, ist die Zukunft von Fischbeständen auch langfristig sicher!”

Karin Lüdemann, Fischereiexpertin Marine Stewardship Council

Internationale Einigung dringend erforderlich

Die Bewahrung der nordostatlantischen Bestände liegt in den Händen einiger Länder, die zu den reichsten der Welt gehören. Dieses Länder haben nicht nur Zugang zu umfangreichen Daten und wissenschaftlichem Fachwissen, sondern verfügen auch über fortschrittliche Regulierungs- und Kontrollstrukturen. Es liegt in der Verantwortung ihrer Regierenden, die gemeinsam genutzten natürlichen Ressourcen mit Blick auf das Wohl der Menschen und die Zukunft unseres Planeten nachhaltig zu bewirtschaften.

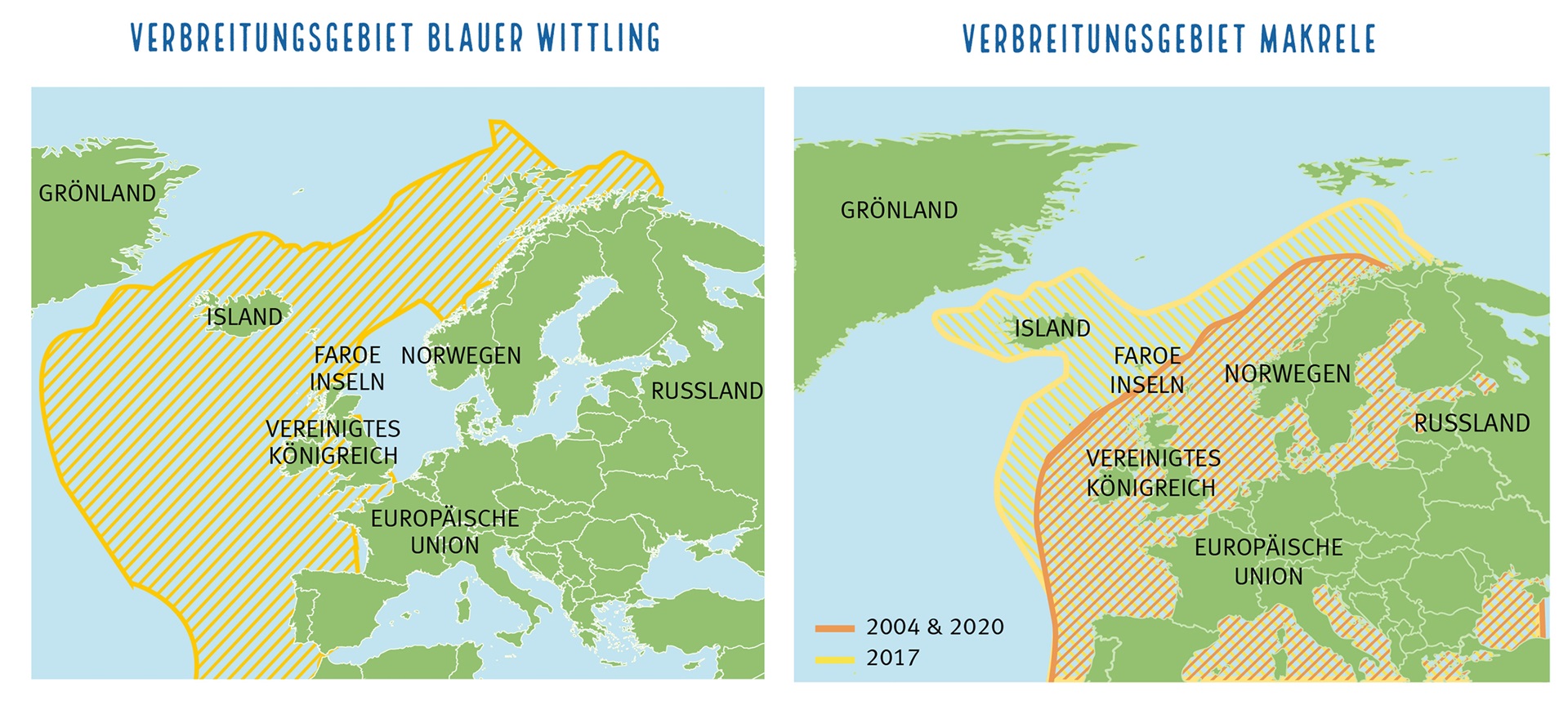

Die drei großen Schwarmfisch-Bestände im Nordostatlantik - atlanto-skandischer Hering, Makrele und Blauer Wittling - werden von der Europäischen Union (EU), von Norwegen, Island, Russland, den Färöer-Inseln, Grönland und Großbritannien gemeinsam befischt. Diese Staaten bilden die Vertragsparteien der North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC).

Diese Nationen sollten sich jährlich für jeden Bestand auf eine Gesamtfangmenge (Total Allowable Catch – TAC) einigen und eine Fangmengenaufteilung festlegen, die der vom Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) empfohlenen Höchstfangmenge entspricht.

Bestandsmanagement in Zeiten von Klimawandel und Krieg

Der Konflikt zwischen den Nationen, die im Nordostatlantik Hering, Makrele und Blauen Wittling fischen, steht stellvertretend für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Veränderungen im Verbreitungsgebiet von Fischbeständen. Aber auch Herausforderungen wie Brexit und Ukrainekrieg erschweren die Verhandlungen zwischen den Fangnationen.

All diese Faktoren verdeutlichen aber gleichzeitig auch die umso dringendere

Notwendigkeit langfristiger Bewirtschaftungsabkommen, die nicht in jeder Krise wieder neu verhandelt werden müssen.

Fischbestände bedroht

Fischerei und Klimawandel

Quelle: Institute of Marine Research (2013), angepasst an internat. Ökosystem Umfragen 1995-2020

Anmerkungen

1Zwischen 2017 und 2023 übersteigen die tatsächlichen Fangmengen die vom ICES empfohlenen nachhaltigen Fangmengen um knapp 5,3 Mio. Tonnen (MSC-Berechnung auf der Grundlage von Fangmengenempfehlungen und tatsächlichen Fangdaten laut ICES 2024 Hering, ICES 2024 Makrele und ICES 2024 Blauer Wittling

zurück zum Text

-(1).tmb-labelhome.jpg?Status=Master&Culture=en&sfvrsn=17a19539_5)