Alle kommerziellen Fischereien haben ein gewisses Maß an unerwünschten Fängen – die entscheidende Frage ist, ob dieser ungewollte Fang langfristig negative Auswirkungen auf die betroffenen Populationen hat. Ist dem so, kann die Fischerei nicht zertifiziert werden.

Was ist Beifang?

Beifang – das sind all jene Meereslebewesen, die unbeabsichtigt und/oder unvermeidbar mitgefangen werden. Dazu gehören zu kleine oder zu viele Individuen, für die die Fischerei keine Fangquote hat, gefährdete, bedrohte und geschützte Arten sowie nicht vermarktbare Arten. In keiner kommerziellen Fischerei lässt sich Beifang zu 100 Prozent vermeiden, da die meisten Fischarten nicht in reinen Schwärmen vorkommen, sondern sich mit anderen Arten mischen.Wenn Fische oder andere Arten regelmäßig gefangen werden, es aber keine wirksamen Bewirtschaftungspläne für die Fischerei gibt, ist der Bestand möglicherweise nicht gesund und es kann schnell zu Überfischung kommen.

Diese schlechte Bewirtschaftung könnte auch die Nahrungskette unterbrechen, indem versehentlich Fische entnommen werden, auf die andere Arten als Nahrung angewiesen sind. Unbewirtschaftete unerwünschte Fänge können die Population einer Fischart so weit dezimieren, dass es schwierig ist, sie wieder aufzubauen.

Werden unerwünschte Fänge nicht ordnungsgemäß bewirtschaftet oder begrenzt, kann dies verheerende Auswirkungen auf Lebensräume und Meeresbewohner wie Schildkröten und Meeressäuger haben. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen schätzt, dass jährlich 9,1 Millionen Tonnen (10 % der jährlichen Fänge) ins Meer zurückgeworfen werden und dass mindestens 20 Millionen gefährdete, bedrohte und geschützte Arten mit der Fischerei interagieren.

Diese Art von Auswirkungen der Fischerei kann dazu führen, dass sich die Populationen gefährdeter Arten nicht mehr erholen können. In Mexiko verheddert sich der Vaquita, eine Schweinswalart, häufig in Kiemennetzen und ist vom Aussterben bedroht.

Wie groß der Beifang ausfällt, variiert je nach Zielart der Fischerei stark. Schwarmfische wie Hering oder Makrele lassen sich vergleichsweise gezielt fischen, während bspw. die Garnelenfischerei oft hohe Beifangmengen hat.

Unerwünschte Fänge sind eine globale Herausforderung, die die Unterstützung von Industrie, Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen erfordert, die sich gemeinsam für ein besseres Fischereimanagement einsetzen. Verantwortungsbewusste, gut geführte Fischereien werden ihre unerwünschten Fänge proaktiv reduzieren.

Kann Fischerei mit Beifang nachhaltig sein?

Beifang ist ein wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt bei der Bewertung einer Fischerei nach dem MSC-Umweltstandard. Bei einer MSC-Bewertung wird jede Fischerei von unabhängigen Gutachtern darauf untersucht, wie viel und welchen Beifang sie hat und wie sich dies auf die betroffenen Bestände auswirkt. Hat der Beifang einer Fischerei negative Auswirkungen auf den Zustand der betroffenen Art, kann die Fischerei nicht zertifiziert werden.

Beifangminimierung in MSC-zertifizierten Fischereien

Was tut der MSC gegen Beifang?

Der MSC fordert, wirksame Strategien zur Reduzierung des ungewollten Fangs zu entwickeln. Fischereien erhalten Zertifizierungsauflagen, deren Umsetzung und Erfolg in jährlichen Kontrollaudits überprüft wird. Diese Auflagen haben bereits zu vielen Verbesserungen geführt, die oft das Ergebnis einer Modifizierung des Fanggeräts waren.

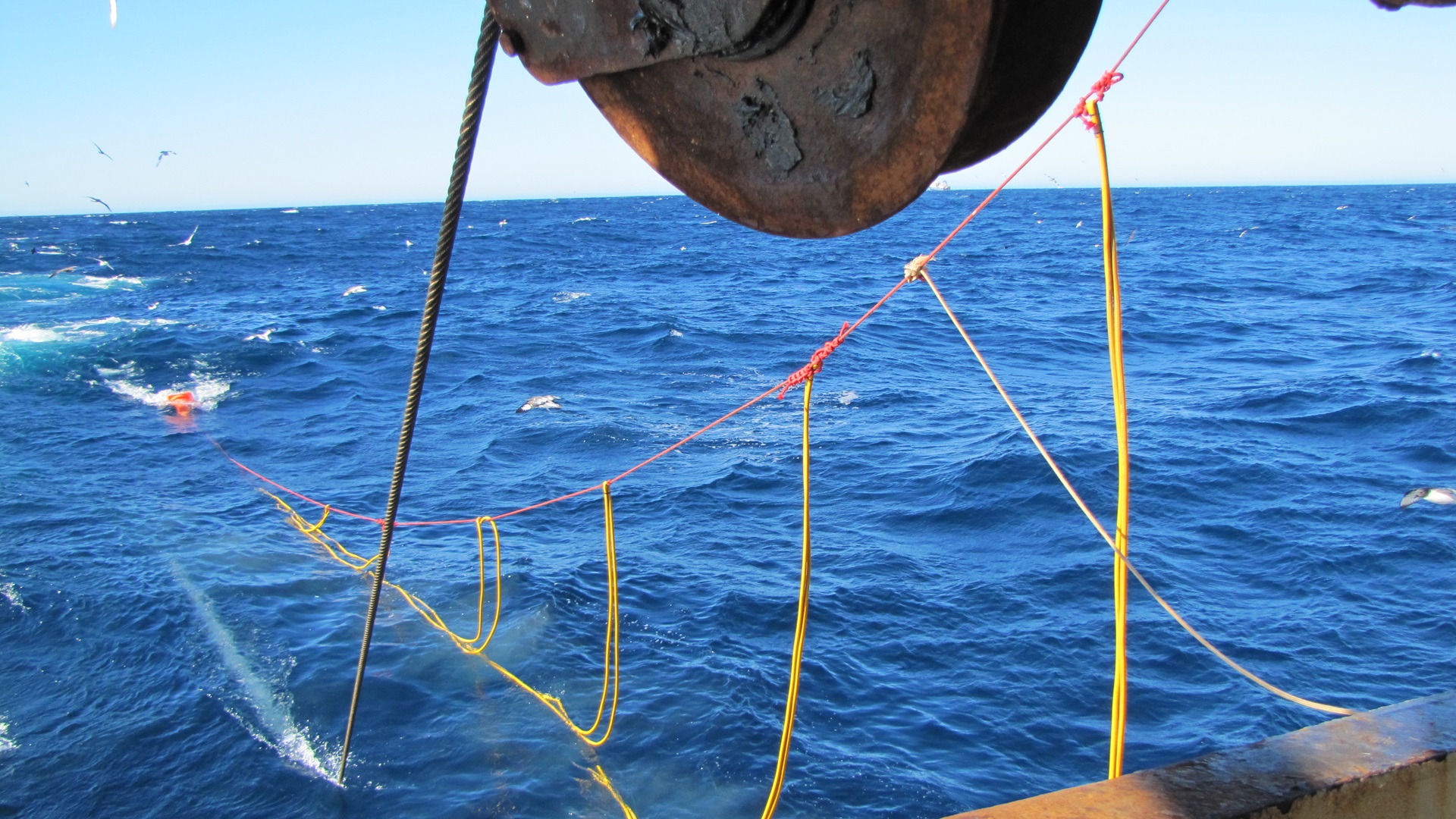

Die MSC-zertifizierte südafrikanische Seehechtfischerei nutzt sogenannte Tori-Leinen zur Abschreckung von Seevögeln

Die Entscheidung, ob sich der ungewollte Fang einer Fischerei langfristig negativ auswirkt, wird im Rahmen einer MSC-Bewertung unter objektiven wissenschaftlichen Gesichtspunkten getroffen, die jedoch nicht immer mit den Wertvorstellungen vieler Menschen in Einklang stehen. So ist der Tot eines Delfins durch den ungewollten Fang einer Fischerei für viele Menschen aus ethischen Gründen nicht vertretbar, wissenschaftlich betrachtet – sofern die betroffene Population in einem guten Zustand ist, jedoch schon. Umgekehrt berührt der Beifangtod eines unansehnlichen Grenadierfisches, auch Rattenschwanz genannt, wohl nur bei wenigen Menschen Emotionen, auch wenn diese Art in vielen Regionen gefährdet ist.

Der MSC verfolgt einen rein wissenschaftlichen Ansatz bei der Bewertung der Nachhaltigkeit einer Fischerei und für eine wissenschaftliche Beurteilung sind emotionsfreie Entscheidungen notwendig.

Dennoch teilt der MSC natürlich den Wunsch, den unerwünschten Fang in Fischereien vom wissenschaftlich vertretbaren Maß weiter zu senken. Einen Anstoß dafür gibt der MSC mit seiner Forderung nach kontinuierlicher Beifangminimierung und regelmäßigen Kontrollen.

Beispiel: Fällt in einer Fischerei ein Beifang in Höhe von acht Prozent an, so ist dies im weltweiten durchschnittlichen Vergleich ein geringer Beifanganteil. Bestehen diese acht Prozent jedoch aus einer Art, die in dem jeweiligen Gebiet als gefährdet gilt, so können auch acht Prozent schon zu viel sein.

- MSC-zertifizierte Fischereien müssen über wirksame Managementstrategien verfügen, die den Umfang unerwünschter Fänge monitoren und die Sterblichkeit minimieren. Im Rahmen der MSC-Bewertung beurteilen unabhängige Gutachter diese Informationen auf ihre Belastbarkeit und Zuverlässigkeit.

- Die Informationen über den ungewollten Fang einer Fischerei können aus verschiedenen Quellen stammen: Daten aus Fischereilogbüchern oder mobilen Apps, aus elektronischen Überwachungssystemen, z. B. durch ein Schiffsüberwachungssystem (VMS), von Hafen- bzw. Anlandeprotokollen oder von unabhängigen Beobachtern an Bord.

- Bei einigen Fischereien ist auf jeder Fangfahrt ein unabhängiger Beobachter dabei. In der Regel lässt sich das Mitfahren von unabhängigen Beobachtern aber nur selten realisieren. Oft sind es Mitarbeiter wissenschaftlicher Institute, die die Fischerei auf einigen Fangfahrten an Bord begleiten und auch die Höhe und Zusammensetzung des ungewollten Fangs erfassen. Der Abgleich der erfassten Fangmengen dieser "begleiteten Fahrten" mit den Angaben der Fischerei lässt Rückschlüsse auf die Validität der fischereilichen Angaben ziehen.

- Der MSC definiert klare Anweisungen zur Prüfung der Qualität geeigneter Datenerhebungsmethoden. Logbücher liefern beispielsweise eine große Menge an Daten, sind aber ohne unabhängige Überprüfung aufgrund des Risikos der Verzerrung ein schwacher Beweis. Die elektronische Überwachung, z.B. durch ein VMS, ist dagegen eine zuverlässigere Datenquelle. Die Beifangdaten, die zur Bewertung der Fischereien verwendet werden, sind auf unserer Website öffentlich zugänglich.

Mehr zu MSC Projekten und Erfolgen:

Das bewirkt der MSC

Als gemeinnützige Organisation zum Schutz der Meere und Fischbestände will der MSC die weltweite Fischerei durch ein Zertifizierungsprogramm in nachhaltigere Bahnen lenken.

Meeresschutz-Fördergelder

Der MSC unterstützt mit seinem „Ocean Stewardship Fund“ zahlreiche Fischerei- und Forschungsprojekte weltweit - z. B. Projekte, die unerwünschtem Beifang reduzieren.

Forschung und Wissenschaft beim MSC

Mehr als 200 Wissenschaftlerinnen sowie Expertinnen und Entscheidungsträgerinnen aus Fischerei, Industrie und Umweltschutz entwickelten zusammen den MSC Umweltstandard.