Darf man Thunfisch noch essen? Wie wird Thunfisch gefangen und wo kommt er her? Wir klären über den globalen Thunfischfang auf und klären, worauf man als Verbraucher achten sollte.

Die wichtigsten Fragen zu Thunfisch

Es gibt nicht nur eine Art von Thunfisch – der Name "Thunfisch" umfasst 14 verschiedene Arten der Gattung Thunnus sowie den Echten Bonito, auch bekannt als Skipjack, der eigentlich gar kein echter Thunfisch, sondern nur ein naher Verwandter ist. Echter Bonito ist in den meisten Thunfischdosen zu finden.

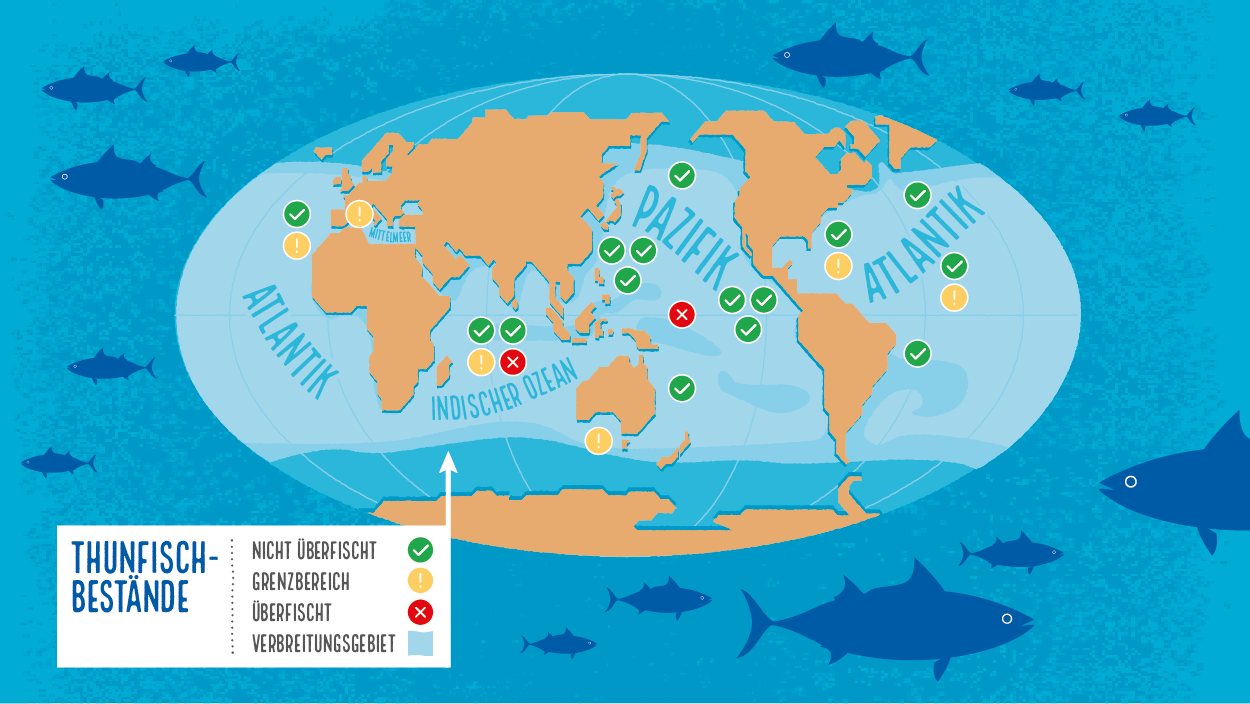

Viele Thunfischbestände, darunter auch alle Bestände des Echten Bonito, zeigen derzeit gesunde Größen. Stand 2025 gelten lediglich 2 von 23 kommerziell genutzten Thunfischbeständen als überfischt - eine positive Entwicklung der letzten Jahre dank der Arbeit des MSC und starker Regulierung beim Thunfischfang.

Wer Thunfisch konsumieren möchte, sollte sich beim Kauf auf Produkte mit dem MSC-Siegel beschränken. Derzeit sind vor allem Weißer Thun, Gelbflossenthun und Echter Bonito mit dem MSC-Siegel in gut sortierten deutschen Supermärkten und im Fischhandel erhältlich.

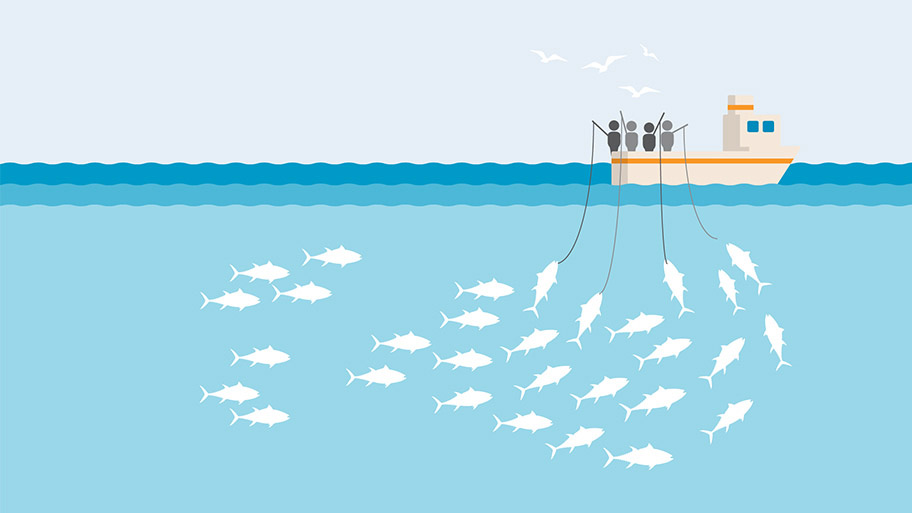

Es gibt verschiedene Fangmethoden für Thunfisch. Wie genau ein bestimmter Thunfisch gefangen wird, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem von der Art (es gibt viele verschiedene Thunfischarten), die auch einen Einfluss darauf hat, wo der Thunfisch lebt, wie groß er ist und wie sich der Schwarm verhält.

Welche Methoden eingesetzt werden hängt aber auch von der Fischerei ab, z.B. von ihrer Größe, von dem Gebiet, in dem sie fischt, oder davon, welche Fangmethode jeweils Tradition ist.

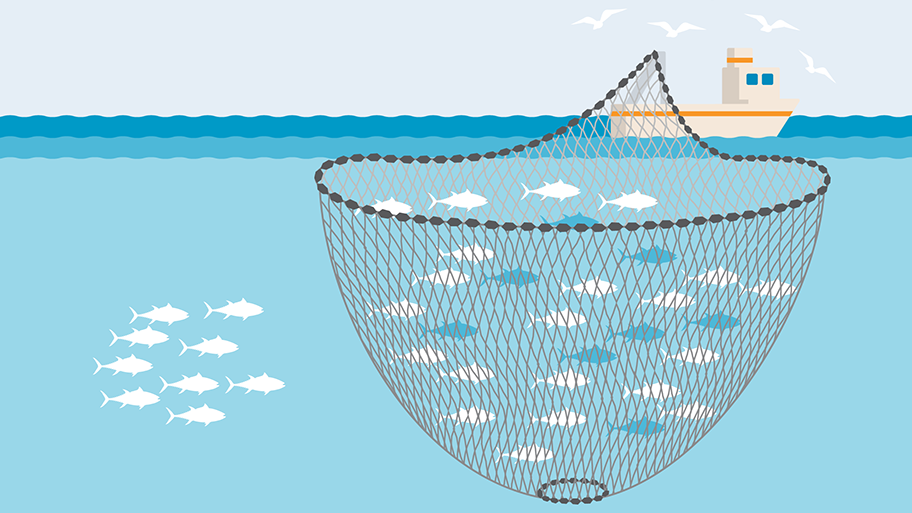

- Ringwade: Schwarmfische wie Heringe oder Thunfische, die in der freien Wassersäule leben, werden oft mit Ringwaden gefangen. 66% der weltweiten Thunfischfänge werden mit Ringwaden gefangen.

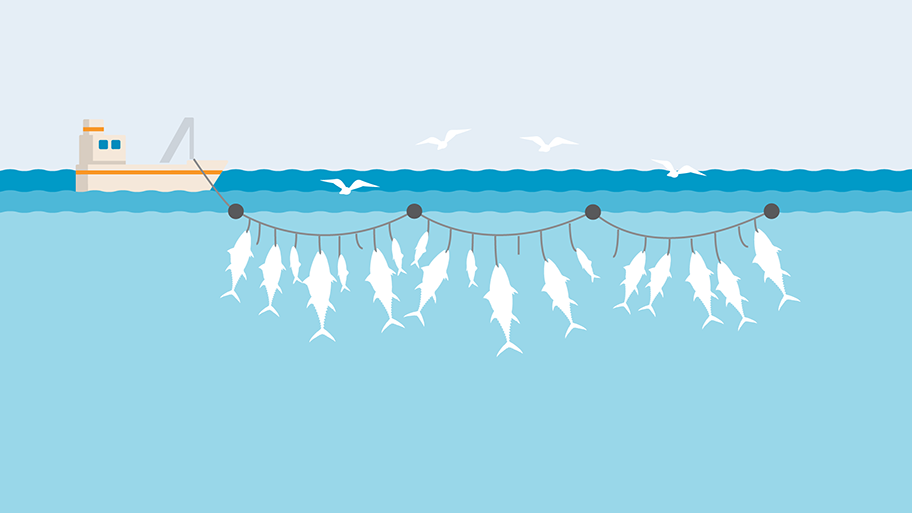

- Langleine: Bodenlangleinen gehören zu den ältesten passiven Fanggeräten und können auf unebenem und rauem Meeresboden eingesetzt werden, wo andere Fanggeräte nicht mehr zum Einsatz kommen. Auf Langleinen entfallen ca. 10% der weltweiten Thunfischfänge.

- Angelrute: Handangeln, wie sie zum Beispiel in der Fischerei auf Thunfisch eingesetzt werden, bestehen aus einfachen Ruten mit Angelschnüren und Haken. Auf Angelruten fallen 8% der weltweiten Thunfischfänge.

Thunfisch ist gesund, lecker und eine hochwertige Proteinquelle. Tatsächlich hat Thunfisch mit 22 bis 29 g Eiweiß pro 100 g Fisch einen höheren Proteingehalt als die meisten anderen Fischarten. Dazu kommen wertvolle Omega-3-Fettsäuren, Vitamine (B3, B12, D) sowie Selen, Jod und Eisen – gut für Herz, Kreislauf, Immunsystem und Stoffwechsel. Praktisch: Diese Nährstoffe bleiben auch in der Dose erhalten.

Fisch ist allgemein ein nährstoffreiches Lebensmittel. Doch beim Thunfisch schwingt immer das Thema „Quecksilber“ mit. Was ist da dran?

Wir klären auf: Quecksilber gelangt vor allem durch Industrie-Emissionen ins Meer, etwa durch Kohleverbrennung. Dort sammelt es sich in Plankton an, das von kleinen Fischen gefressen wird. Raubfische wie Thunfisch nehmen es auf, wenn sie diese Fische fressen. Über die Jahre kann sich so eine beträchtliche Menge des giftigen Methylquecksilbers in ihrem Körper anreichern.

Und obwohl diese Umweltbelastung seit Jahrzehnten zurückgeht, bleibt der Quecksilbergehalt in Thunfischen unverändert. Wahrscheinlich kommt das von alten Ablagerungen des Schwermetalls in tieferen Meeresschichten, die weiterhin in die Nahrungskette gelangen.

Methylquecksilber (die vorherrschende Form von Quecksilber in Fisch und anderen Meeresfrüchten) kann sich auch im menschlichen Körper anreichern und vor allem das Nervensystem schädigen. Besonders gefährlich ist es für Schwangere und Kleinkinder, da es die Gehirnentwicklung beeinträchtigen kann. Auch bei Erwachsenen kann eine langfristig hohe Aufnahme zu neurologischen Störungen und einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Nicht alle Thunfischarten enthalten gleich viel Quecksilber. Größere und langlebigere Arten (wie der Blauflossen- oder Großaugenthun, die in tieferen Gewässern jagen) enthalten höhere Mengen als kleinere Arten wie der Echte Bonito Thunfisch, der als "Dosenthunfisch" die hierzulande mit Abstand meistverzehrte Thunfischart ist.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gibt eine tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge für Methylquecksilber von 1,3 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Daraus lassen sich grobe Verzehrempfehlungen ableiten:

• Gesunde Erwachsene: Ein bis zwei Portionen (150-300 g) verschiedener Thunfischarten pro Woche sind unproblematisch - beim Dosenthunfisch wären es fünf Dosen pro Woche.

• Schwangere & Stillende: Maximal eine kleine Portion (ca. 100 g) pro Woche – vorzugsweise aus quecksilberärmeren Arten wie Echter Bonito.

• Kleinkinder (bis 6 Jahre): Besser auf Thunfisch verzichten oder nur sehr geringe Mengen konsumieren.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist darauf hin, dass beim Thema Fisch nicht nur isoliert dessen Gehalt an Schadstoffen betrachtet werden sollte. Daneben sind auch die gesundheitlichen Vorteile des Fischverzehrs zu berücksichtigen, etwa die Versorgung mit Vitaminen, Spurenelementen und bestimmten mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

Thunfischschwärme schwimmen schnell und wandern weit. Sie im offenen Meer aufzuspüren ist schwierig, langwierig und treibstoffintensiv. Darum machen sich die Fischer seit jeher eine natürliche Eigenart des Thunfischs zunutze: Thunfische lieben Objekte, die an der Wasseroberfläche treiben und unter denen sich gerne aufhalten - und Thunfischfischer setzen genau solche Objekte - floßähnliche Konstruktionen, die Fischsammler oder FADs (fish aggregating devices) genannt werden - im Meer aus. Das Problem: Unter den FADs sammeln sich nicht nur Thunfische, sondern auch andere Fische und Meerestiere, zum Beispiel Schildkröten oder Seidenhaie. Sie können als unerwünschter Beifang in die Netze der Fischer gelangen oder sich in den Leinen und Netzteilen unter den Fischsammlern verfangen.

Fischereien, NGOs und die regionalen Fischereiorganisationen (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), die für den Erhalt der Thunfischbestände und die Regulierung ihrer Befischung verantwortlich sind, arbeiten mit Nachdruck daran, Beschaffenheit, Nutzungsweise und Kontrolle von Fischsammlern flächendeckend zu verbessern und deren negativen Umweltauswirkungen zu minimieren.

FADs können – genauso wie jede andere Fangmethode – in unterschiedlichen Ökosystemen unterschiedliche Auswirkungen haben. Grundsätzlich gilt: Eine Fischerei, die FADs nutzt, kann nur dann MSC-zertifiziert werden, wenn sie ihren Beifang minimiert und das örtliche Ökosystem nicht nachhaltig schädigt.

Im Normalfall nichts

Die meisten Thunfischarten haben gar nichts mit Delfinen zu tun. Thunfische und Delfine leben getrennt voneinander und die Fischerei auf die meisten Thunfischarten hat im Normalfall keinen Delfinbeifang.

Eine Ausnahme ist der Gelbflossenthunfisch im Mexikanischen Ostpazifik. Denn dort schwimmen Delfine und Gelbflossenthunfischschwärme gemeinsam durchs Meer. Die Delfine schwimmen an der Wasseroberfläche, der Gelbflossenthunfisch im Schwarm bis zu 150 Meter darunter. Warum das so ist, weiß man nicht, aber für die mexikanische Fischerei auf Gelbflossenthunfisch bedeutet dies ein erhöhtes Risiko von Delfin-Beifängen. Zwar hat die Fischerei in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung ihres Delfinbeifangs umgesetzt - doch solange hier keine unabhängigen Kontrollen vorliegen, sollte man den Kauf von Gelbflossenthunfisch aus dem Ostpazifik meiden!

Eine Vergesellschaftung von Delfinen und Thunfischen ist von keiner anderen Thunfischart und aus keinem anderen Ozean bekannt.

Geschichten aus Thunfischfischereien

PNA Thunfisch - kleine Inseln, große Chancen

Meiho Thunfisch - Das Leben nach dem Tsunami

Thunfischfischerei auf den Malediven

Das könnte Dich auch interessieren

Fragen und Antworten zu: Beifang

Darf man Thunfisch noch essen? Und was ist mit den Delfinen? Wir klären auf, was die Probleme beim Thunfischfang sein können und worauf man als Verbraucher achten sollte.

Fragen und Antworten zu: Anforderungen des MSC

Das MSC-Programm verbessert sich ständig. Wir erklären, nach welchen Prinzipien der MSC arbeitet, wie der MSC-Standard angepasst wird und wie das System der Stakeholderbeteiligung funktioniert

FAQ - Oft gestellte Fragen

Im Gespräch mit dem MSC - Antworten zu häufig gestellten Fragen.